活動内容

タイミー、石川県と復興支援に係る連携協定の取り組み

本連携協定では、石川県および能登官民連携復興センターと連携しながら、域内にて以下のような取り組みを行います。

- 域内事業者の再建にあたっての人手確保(本年度は小売・飲食・宿泊業界が中心)

- 域内事業者に向けたタイミーの利用方法セミナーの実施。

- 1日・時間単位の働き方を通じた、県外ボランティア・県外タイミー利用者などのスキマ時間の活用。

- ILAC能登の被災者向けの仕事相談会の際に、スキマバイトの働き方をご案内

- 「タイミーによる1日単位・有償の仕事体験」を求職者に提供。当該者と地元企業との接点の創出。

タイミーとの連携による人材確保の取り組み ー 半年間の成果報告

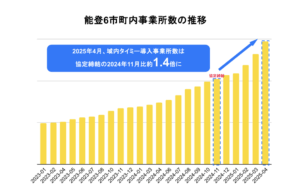

能登官民連携復興センターは、2024年11月よりスキマバイトマッチングサービス「タイミー」と石川県とともに連携協定を締結し、復興における人手不足解消に取り組んできました。半年が経過した現在、その成果が徐々に現れています。

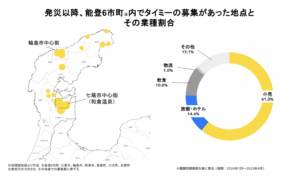

能登6市町での求人は約6割が小売業

- 発災以降、七尾市に所在する和倉温泉や七尾市街地、輪島市街地での求人が多く掲載されていました。半島の先端である珠洲市でも求人が掲載され、マッチングが確認されました。

- 業種別では小売業が61.0%と最も多く、その次に旅館・ホテル(14.4%)、飲食(10.6%)という順でした。能登地域では震災に関連する不用品回収の業務や焼酎製造の蔵元、水産事業者、牧場などでの募集もなされていました。

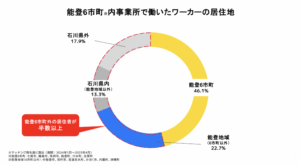

県外や広域からの働き手が半数以上を占める

働き手の約54%は能登6市町外からの就業で、広域から人材を呼び込む仕組みが機能しています。

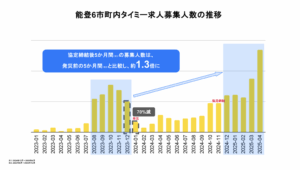

能登6市町の求人募集人数は震災前の約1.3倍に

能登の事業者にアプローチを進めたことにより、2025年4月時点で、能登6市町内の求人募集人数は震災前の5ヵ月間と締結後の5ヵ月間の比較で約1.3倍に増加しました。

※協定締結後の5か月間(24年12月〜25年4月)の募集人数は、協定締結前の5ヶ月間(24年7月〜24年11月)と比較し約2.4倍に増加。

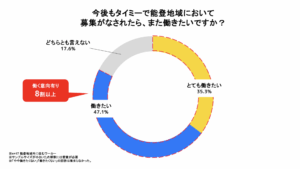

働き手の8割以上は「今後も能登地域で働きたい」

多くの方が土日や休暇を活用して能登での仕事に参加。中には長期雇用に移行した事例も見られ、地域の持続的な人材確保に繋がりつつあります。

また今後もタイミーを通じて能登地域で働く意向がある人(「とても働きたい」35.3% +「働きたい」47.1%)は全体の8割以上という結果になり、タイミーでのマッチングを通じて能登地域に関わることに対して肯定的な回答が大半でした。その理由として、以下のようなコメントが寄せられています。

- 同郷でもあり自分自身も被災しているので、可能ならば働く機会を希望しています。(50代 女性)

- 災害ボランティアにも興味はありましたが、生活・収入面のことを考えるとタイミーで働くことを通じて間接的に支援する選択肢が私には合っていました。勤務した事業者の方や地域住民の方々から直接感謝されることもあり、やりがいを感じました。(30代 女性)

- 現地はまだまだ復興に向けて人手が必要な状況だと思うので、被災地の役に立てるのであればぜひタイミーなどで現地に赴きたいと思います。(40代 男性)

事業者からの評価の声

水産業や宿泊業をはじめとした地元事業者からは、「柔軟な働き方で人手不足が解消された」「社員の負担軽減や教育にも効果があった」といった声が寄せられています。

能登6市町内タイミー導入事業者コメント

有限会社山口水産 取締役 山口翔太様

震災における人手不足で規模縮小状態になっており、社員の負担も増えていた中で、タイミーでは「牡蠣むき、牡蠣の洗浄、網縫い等の軽作業」の募集をかけました。7名の方が働きにきてくれたことで、社員の負担軽減も図れ、私自身もコア業務に集中できるようになり、以前より人に教えるのが上手くなったという実感も持てました。ワーカーの皆さんがいなければ、出荷量を減らさざるをえない状況になっていたので本当に助かりました。スポットワークという柔軟な働き方が漁業にも活用できることに気づいたため、10月頃からの繁忙期に出荷量を増やすべく9月頃から再度活用しようと考えています。

株式会社のと楽 総務人事課 係長 杉田泰寛様

ホテルが営業を再開する中で、サービスの質を高めるため夜食や2次会のサービス提供において週末(金・土)の人手確保のためにタイミーを活用しました。ホールスタッフ業務(準備・食事提供・片付け等)を担ってもらうなかで働きぶりの良いワーカーの皆さんに働いていただくことができてとても良かったです。さらに一緒に働く外国人社員の教育にも繋がり、社員の自主性が高まった効果もありました。これから復興が進み、観光客が増えていくなかで、タイミーをお客様へのサービス向上と社員教育の両面で活用していこうと思います。

今後も本取り組みを通して、関係人口の増加から移住・定住や長期雇用への展開を目指し、関係機関と連携を強化してまいります。